1.頸腰椎骨刺(椎間盤突出)、坐骨神經痛

頸腰椎骨刺,椎間盤突出,坐骨神經痛。

2.腰椎

腰背酸痛,臀部酸痛,腳酸痛麻痹,坐骨神經痛,腰椎退化骨刺,椎間盤突出移位,黃韌帶鈣化,小面關節症侯群,開刀後遺症,骨質疏鬆。

3.膝蓋

膝關節退化,軟骨磨損,蹲下起站困難,不易上下樓梯。

*本診所使用內服中藥(藥粉、藥丸、藥錠)、外貼骨刺膏、針灸、配合運動復健的綜合性療法。

1.中醫免開刀綜合療法治癒椎間盤突出骨刺的作用是什麼?

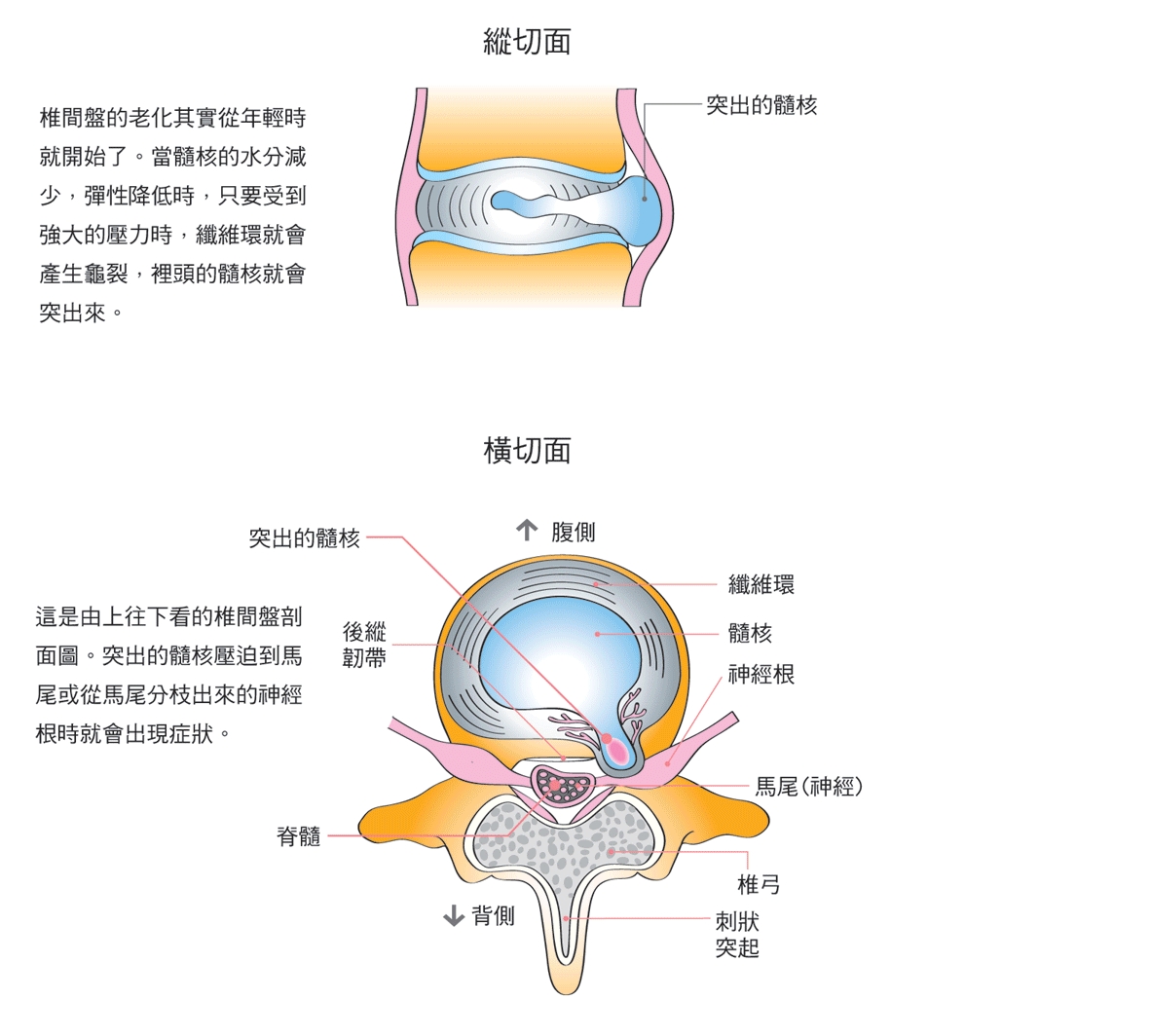

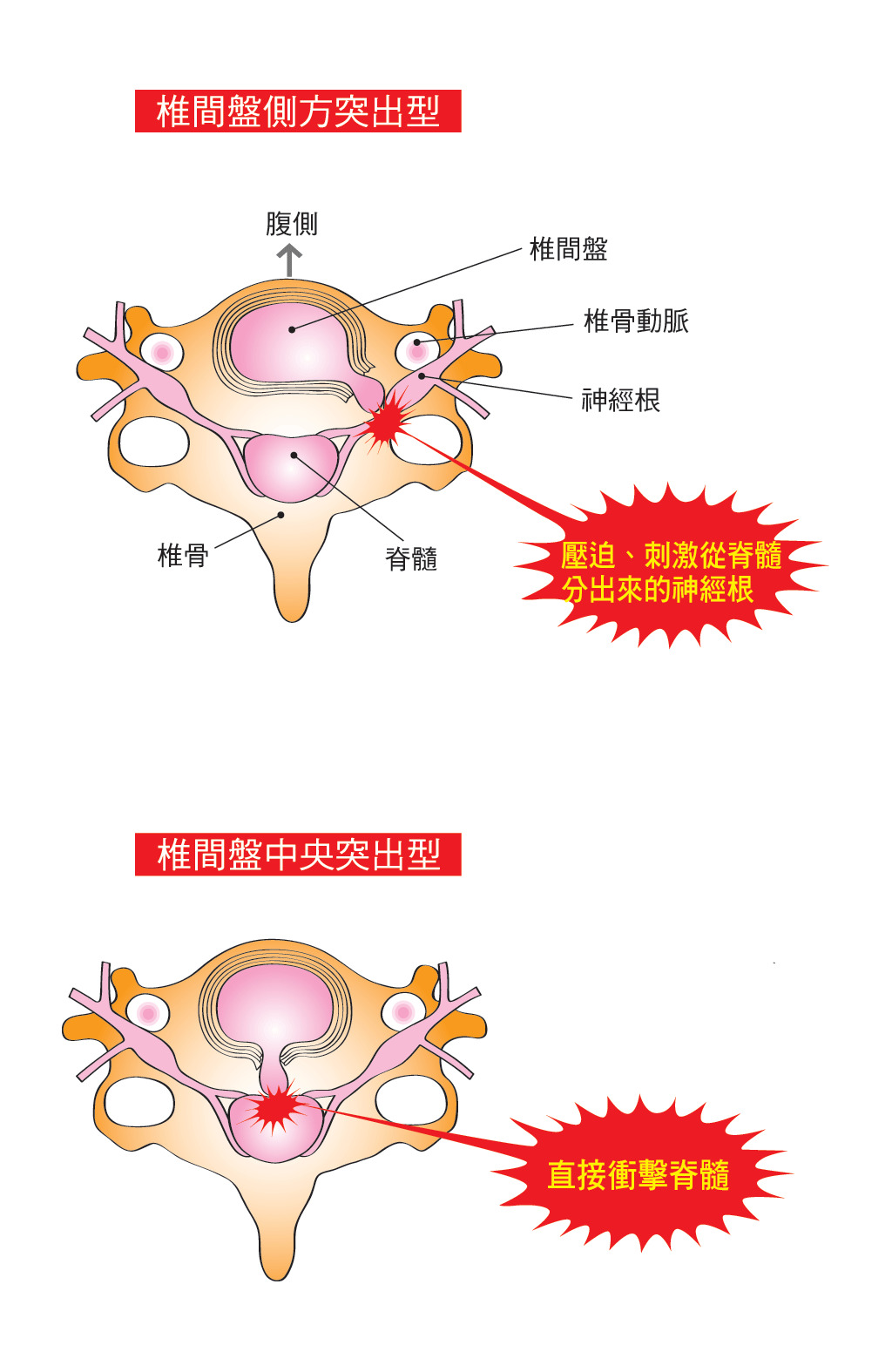

目前在頸腰胸椎間盤突出症的治療上,免開刀保守療法仍是主流,經保守療法治療後,影像學及病理組織學都已證實突出的椎間盤組織體積確實會消除,主要有4個作用機轉。

(1)補腎固骨

椎間盤主要營養來自軟骨板的毛細血管,因軟骨板不斷鈣化和骨化,毛細血管硬化,導致椎間盤營養發生障礙,因而椎間盤退化突出,中藥能補腎固骨,並增加骨密度,減少骨質的流失,補充椎間盤的營養,活化隨核細胞,增強椎間盤膠原蛋白的合成,抑制破壞軟骨酵素的形成,讓突出的椎間盤回縮或萎縮或在再吸收。

(2)打通血路

當神經根受突出的椎間盤擠壓時,神經管內靜脈叢會引起靜脈擴張充血,並很快的引起神經根水腫,彎曲怒張的椎管內靜脈必將加重對神經根的擠壓,引起各種不適的症狀,中藥能活血化瘀,改善循環,及促進炎症因子的吸收,消除水腫及酸痛。

(3)修補神經

神經受椎間盤壓迫後,會出現不同程度的運動或感覺障礙,如肌群肌力減弱,感覺減退,手腳酸痛麻痺,服用中藥能促進肌體蛋白質合成,提高神經元的活性及其受傷後的再生能力,減輕神經脫髓鞘,同時抑制成纖維細胞和炎性細胞的滲出,防止黏連。

(4)調節免疫

椎間盤突出發病機制中,自身免疫因素起著重要作用,中藥能調節免疫,可以通過激活抑制過度亢進的免疫機制,進而下調炎性細胞因子,使炎症疼痛減輕或消失,此作用溫和持久不容易再復發,而不抑制正常的免疫功能,和抗感染能力。

2.胸悶心律不整,呼吸困難竟是頸椎椎間盤壓迫引起

3.腳踝扭傷治不愈竟是腰椎間盤突出

4.頸椎壓迫身體不自主抽搐,易誤診是巴金森氏症

5.眩暈1年看診數十次治不好,元凶竟是頸椎間盤突出

6.椎間盤突出骨刺一定要開刀嗎?

根據臨床上的統計,約有8-9成的病人經過服用中藥配合復健治療2-3個月,可使症緩解或痊癒,但如果:

- 經過正規保守療法治療3個月,症狀無改善,並且反覆發作,嚴重影響工作或生活品質者。

- 或伴有嚴重巨大的中央型突出,對脊髓或馬尾神經作廣泛性的壓迫,引起大小便功能障礙,足下垂,手腳萎縮者。

- 或伴有椎管狹窄或脊椎滑脫,不適合作保守療法治療者。

這時可考慮手術來減壓改善症狀,但要承擔開刀後的風險。近年來,有越來越多的大規模隨機研究證實,椎間盤突出所造成的神經根症狀,不論是接受保守療法或開刀療法,在6個月到1年後,患著生活品質或疼痛程度並無顯著的差異,所以能不開刀就不要開,先採保守療法治療。不得已時再考慮開刀。

7.骨刺椎間盤突出開刀後會再復發嗎?

手術主要的目標是以減少壓迫並且不傷害神經,而次要目標則是維持脊椎穩定,但是即使一開始手術非常成功,後續也會有復發的情形,文獻上統計報告指出,在原來一位置復發率是5%,而在鄰近位置發生椎間盤突出的機會是20%,根據醫學期刊的統計,接受脊椎手術結果對於解除背痛腳痛有良好效果的只佔80%.,所以不開刀中醫綜合療法是目前治療骨刺椎間盤突出的主流。

8.骨刺椎間盤突出開刀後會有哪些後遺症?

椎間盤手術是療效較為肯定的手術,但手術過程中及手術後,還是可能會再度復發或出現一些併發症,影響手術後的效果,增加病人的痛苦,有時甚至導致患者因手術併發症死亡。

a. 感染:可能併發手術切口感染或椎間隙感染。

b. 神經損傷:手術中在硬脈外或硬脈內部都有可能損傷神經根。

c. 頭痛:如造成脊髓包膜破裂,引起腦脊髓液滲出後頭痛。

d. 大血管損傷:常見於經後路手術時,損傷腹後壁大的血管出血。

e. 黏連與瘢痕:手術部位的神經根與椎板切除後硬脊膜的暴露部分,常發生與軟組織黏連或瘢痕,會留下腰痛或神經根放射痛,不易治癒,嚴重時需要再開刀。

f. 脊椎關節不穩定:手術後腿痛消失而腰痛持續存在,拍腰椎功能性運動 X 光片時,有明顯的脊柱異常活動。

臨床上一些開刀的後遺症,可使用補腎益氣、活血化瘀、修補神經的中藥治療 2–3 個月,都可獲得良好的改善。

9.脊椎手術不能只憑影像檢查的結果來決定是否開刀,應事前多問多評估?

64 歲鍾先生平時就有腰背酸痛的問題,但沒有嚴重到腳麻木無力或不能走的情況。近來因一次搬重物引起腰痛,左腳麻、無力,晚上不能翻身會痛。到署立醫院骨科門診做完磁振造影後,醫師告訴他腰椎有骨刺壓迫,需要馬上開刀,並表示「我幫你安排開刀時間,費用需要 15 萬」。鍾先生很疑惑:真的需要開刀嗎?開刀一定會好嗎?經看過鍾先生 MRI 影像後,服用了 2 個月藥物並配合復健,就漸漸痊癒了。

脊椎手術技術的進步,使各種手術方式不斷出現。有些標榜微創手術,開刀後第二天就可下床;有些更標榜電腦系統導航,不傷神經、安全可靠。但是這些手術一定能夠百分之百解決腰背酸痛的痛苦嗎?

隨著年齡老化,造成脊椎疼痛或手腳麻木無力的原因越形複雜,不一定影像學上看到的異常就是造成不舒服的原因。臨床上醫生應該始終把臨床理學檢查放在首位,切不可誤將影像學檢查取代一切。影像畢竟是影像,並非完全表達病變的實質。因此,一旦醫師僅憑影像徵象來決定是否開刀,就有必要再多加考慮了。

10.頸椎病右肩關節痛手臂不能上舉,被誤診為五十肩

52 歲高雄女子,8 個月來右肩手臂痠麻無力,且右肩關節活動受限,無法上舉,影響日常生活。到處求醫治療,一直被診斷為五十肩,做過各種復健、打過玻尿酸都改善不大,症狀越來越嚴重,右手握力減退,半夜手麻不能入睡,很擔心治不好。

來求診後建議去做 MRI 影像檢查,結果發現頸椎第 5–6 節椎間盤突出,壓迫到神經造成右肩關節疼痛、活動受限。經服用中藥配合復健治療 2 個多月後就漸漸痊癒。

頸椎椎間盤突出是常見頸椎病變之一,患者出現的症狀常常容易被誤診為五十肩。牽動肩關節活動主要是 5 塊內源性肌肉:三角肌、肩胛下肌、棘上肌、棘下肌、小圓肌,特稱旋轉肌群,負責肩關節屈曲、伸直、外展、外旋和內旋等動作,並提供肩關節的穩定性。肩胛上神經、肩胛下神經、腋神經負責支配這 5 塊肌肉,這三條神經均源自頸椎第 5、6 條頸椎神經根,一旦被壓迫會造成旋轉肌群痙攣收縮,最後肩關節活動受限,臨床上表現不易分辨。

11.下背痛到屁股走不動,小面關節症候群作祟?

李先生今年 63 歲,從年輕時就會腰痛,下背痛會沿著脊椎外緣往下跑,腰會有僵硬感,做某些姿勢會更痛,尤其是坐久起身的瞬間或伸懶腰時。最近痛感加重,從下背延伸到大腿、小腿外側,有時痛到無法走路,因此就醫。

經過理學檢查及 X 光檢查後,發現脊椎退化長了不少骨刺,在脊椎兩側有壓痛點,但兩側臀部沒有特別壓痛點。初步診斷為常見的下背痛,原因可能是腰椎小面關節退化發炎造成。小面關節是形成腰椎的重要活動關節,提供屈體前彎及左右旋轉,並承載部分體重。年紀增長後會開始退化,形成退化性關節炎。

目前使用抗消炎止痛劑、小面關節注射、高頻熱凝療法都可止痛,但仍會復發。經使用中藥補腎固骨、疏經活絡,再配合外敷穿皮效果的關節炎膏治療 2 個月,並做核心肌群訓練後,腰痛改善 8–9 成。

12.膝蓋後側痛當心是腰椎出問題

65 歲陳女士經常在田裡彎腰工作,最近感到左側膝蓋後側疼痛,坐久後必須扶著牆才能起身,走路時膝蓋會疼痛,嚴重影響生活品質。到附近診所看診被診斷為膝關節退化,打過玻尿酸與 PRP,也沒有改善,非常困擾。

求診後建議做腰椎核磁共振,檢查結果為腰椎第 4–5 節退化椎間盤突出。一般人膝蓋後側疼痛通常會聯想到膝蓋扭傷或退化,但很多時候膝蓋疼痛的根源可能是腰椎問題。因為腰椎的坐骨神經一路延伸到下肢,當腰部病變壓迫神經時,會向大腦發出疼痛訊號,但大腦無法分辨是腰部還是膝關節,因此容易誤以為是膝關節出問題。

腰椎病變引起膝痛的常見症狀包括:疼痛在膝蓋內側或外側、腿部屈伸受限、單側膝關節久站或走路時疼痛但休息後緩解。若膝痛治療一個月無改善且反覆發生,應進一步檢查是否為腰椎問題。

13.血壓居高不降,原來是頸椎病惹的禍?

一般人提到高血壓多聯想到心血管疾病,但臨床上發現約 30% 的高血壓患者與頸椎病有關,俗稱頸源性高血壓。

頸源性高血壓主要由頸椎退化或骨質增生(骨刺)、椎間盤突出、韌帶增厚等病變刺激或壓迫頸椎交感神經,導致血壓升高。好發於 40–50 歲,男性多於女性。現代人過度使用 3C 產品,九成以上成年人可能存在頸椎問題。

辨別方式:若後頸部疼痛、頭痛或頭暈等頸椎症狀出現時血壓升高,而症狀緩解後血壓下降;或在牽引、手法治療頸椎時血壓可下降 20–30 mmHg,但治療間歇又升高。頸源性高血壓對降壓藥較不敏感,但對頸椎治療效果相當明顯。

若降壓藥效果不佳並伴頸椎症狀,建議拍 X 光或核磁共振,以排除頸源性高血壓。不建議大量吃降壓藥,因血壓降太快可能導致腦缺血後遺症。

14.中藥骨刺膏外貼,治療坐骨神經痛效果佳

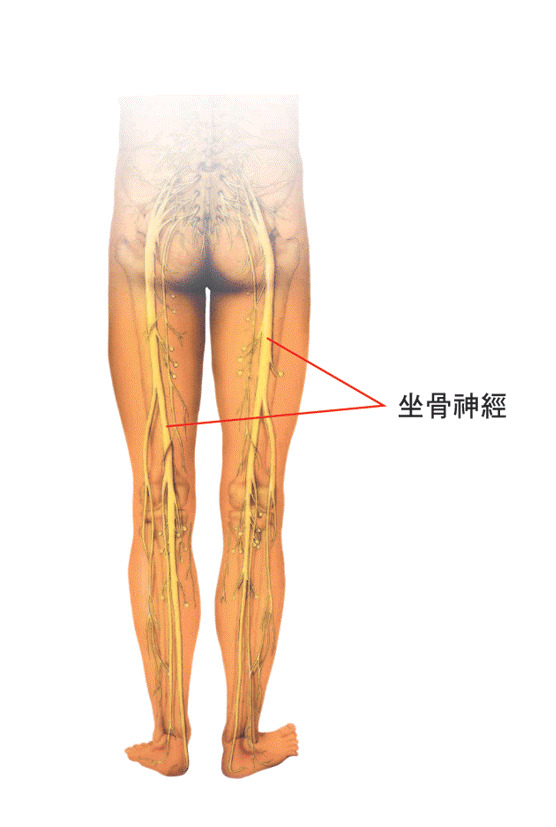

坐骨神經是人體最大最長的神經,由腰椎第 4、5 與骶 1、2、3 共 5 根神經組成。離開骨盆後在梨狀肌下方穿出,分布於大腿後方、小腿與足部,負責肌肉運動與皮膚感覺。

狹義的坐骨神經痛是指腰椎第 4–5 節椎間盤突出壓迫神經所產生的症狀。老年人則常因椎管狹窄造成:脊椎退化使椎間盤變低、小面關節退化肥大、黃韌帶增厚,導致椎管狹窄壓迫神經,產生坐骨神經痛。因此坐骨神經痛是一個「症狀描述」而非疾病名稱。

臨床上椎間盤突出或椎管狹窄引起的坐骨神經痛,約 8–9 成病人使用外貼中藥骨刺膏治療 1–2 個月即可明顯改善或痊癒。其穿皮效果佳,可直達病灶,能疏經活絡、消腫止痛、強筋健骨、回縮萎縮骨刺。

15.肩膀反覆疼痛,旋轉肌袖斷裂作祟

62 歲洪女士曾跌倒傷到肩膀但未就醫,只擦止痛藥膏。近半年左肩經常酸痛、手臂無法舉高,半夜疼痛影響睡眠。到醫院做超音波與核磁共振後,發現旋轉肌袖斷裂不到 1 公分,尚未達開刀程度,選擇以中藥補腎疏筋、活血化瘀、修復肌腱,並配合復健治療 1 個半月後,疼痛漸漸改善,夜間不再痛醒。

肩膀是人體活動度最高的關節,容易因過度使用、老化或外傷造成肌腱磨損甚至斷裂。手臂抬高至 60–120 度時會感到肩膀隱痛,夜間患側肩膀疼痛、腫脹無力,因與五十肩症狀相似,常被誤診。若未及時治療可能造成更嚴重傷害。

旋轉肌袖斷裂與五十肩症狀相似,但區別在於:五十肩患者即使在他人協助下也無法抬高患側手臂;旋轉肌袖斷裂患者則能在協助下抬高手臂。